Какое же лето без книги Астрид Линдгрен? Особенным летним настроением отличаются истории про мальчика Калле, который мечтает стать выдающимся сыщиком, не уступающим ни Шерлоку Холмсу, ни Эркюлю Пуаро. В книге «Знаменитый сыщик Калле Блумквист играет» (издательство «Махаон») неразлучной троице Калле, Андерсу и Еве Лотте предстоит поймать настоящего преступника, который скрывается в их маленьком провинциальном городке от правосудия и своих сообщников. Интригующее повествование, летнее настроение и увлекательные приключения гарантированы.

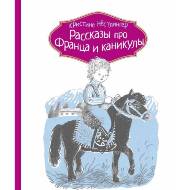

У Франца (героя рассказов Кристине Нестлингер) сейчас как раз тоже каникулы. Он уже закончил первый класс, но эту радость омрачил тот факт, что присматривать за ним все лето некому, а значит — Францу предстоит поездка в детский лагерь. В новой книге «Рассказы про Франца и каникулы» (издательство «КомпасГид») герою предстоит найти новых друзей, привыкнуть к тому, что в лагере все по расписанию, и провести долгое время вдали от родителей.

Легкое и веселое настроение несет книга «Бабушка с крылышками» Ивы Прохазковой (издательство «Поляндрия»). Элиас жаждет любви и понимания, но у его родителей не находится времени для ребенка. Тогда свершается чудо — из яйца, которое мальчик подобрал на улице, вылупилась самая настоящая бабушка… с крылышками! Бабушка Унду еще ничего не умеет, Элиас всему должен научить ее: разговаривать, читать, летать… Зато появление бабушки благотворно влияет на отношения героя с родителями, а это ли не главное!

Если вы (и ваши дети, конечно!) любите смешные книги о серьезных вещах, то «Мальчик в платье» знаменитого комика Дэвида Уэльямса (издательство «Клевер») займет почетное место на вашей книжной полке. Главный герой Деннис буквально бредит театром и любит все, что с ним связано. Он носит женские платья и парики… Конечно, одноклассники дразнят его на все лады и не проявляют ни капли понимания, но это не мешает Деннису искать себя и самовыражаться. Иллюстрации непревзойденного мастера иллюстрации Квентина Блейка окончательно убедят вас в том, что книга стоящая.

Подростки – любители фантастики не оставят без внимания роман Мервина Пика «Титус Гроан» (издательство «Livebook/Гаятри») — первый роман трилогии о замке Горменгаст. Мистический реализм разворачивается в романе во всей красе: безмолвный старый замок и все его ужасные обитатели живут по своим законам и традициям, но с рождением Титуса идиллия нарушена, наступает время перемен.

Фантастические произведения Кира Булычева во все времена находят своих читателей. Повесть «Сто лет тому вперед» (Издательский Дом Мещерякова) про Алису Селезневу, которая потеряла изобретение будущего, читающее мысли, и ее необыкновенные путешествия во времени — самая динамичная, самая приключенческая из всех. Три Коли, среди которых только один может помочь. Космические пираты, которые неизменно идут по следу. И, конечно, счастливый финал!

Подросткам, которые ищут себя и не находят, светом в конце тоннеля покажется жизнеутверждающая книга, проникнутая подростковым мировосприятием — «Революция» Дженнифер Доннелли (издательство «Розовый жираф»). В семье Анди несчастья следуют одно за другим: умер брат, родители развелись, из школы вот-вот выгонят. Когда отец организовал для Анди поездку в Париж, она и не надеялась, что это как-то изменит ее жизнь к лучшему. Но во время поездки в руки девушки случайно попадает дневник из прошлого — дневник девушки Александрины, который велся во времена Французской революции. Анди погружается в мир предательства и дворцовых интриг, в мир, где мечты о свободе идут рука об руку с кровопролитием. Благодаря этому дневнику героиня сможет разобраться в себе и измениться.

Что бы вы сделали, если бы вдруг узнали, что русалки существуют? Девочка Алиса из книги «История Алисы Джекинс» (издательство «Клевер») стала свидетельницей того, как ученые поймали русалку, самую что ни на есть настоящую. И для Алисы стало очевидно, что нужно эту русалку немедленно спасать, ведь на суше она не выживет. Героиня, не теряя времени, отправляется в морское царство за подмогой… Это увлекательная, по-настоящему летняя сказка, в которой добро, дружба и справедливость торжествуют. Примечательно, что историю написала 15-летняя школьница Саша Шевченко.